بقلم: أحمد ونيس

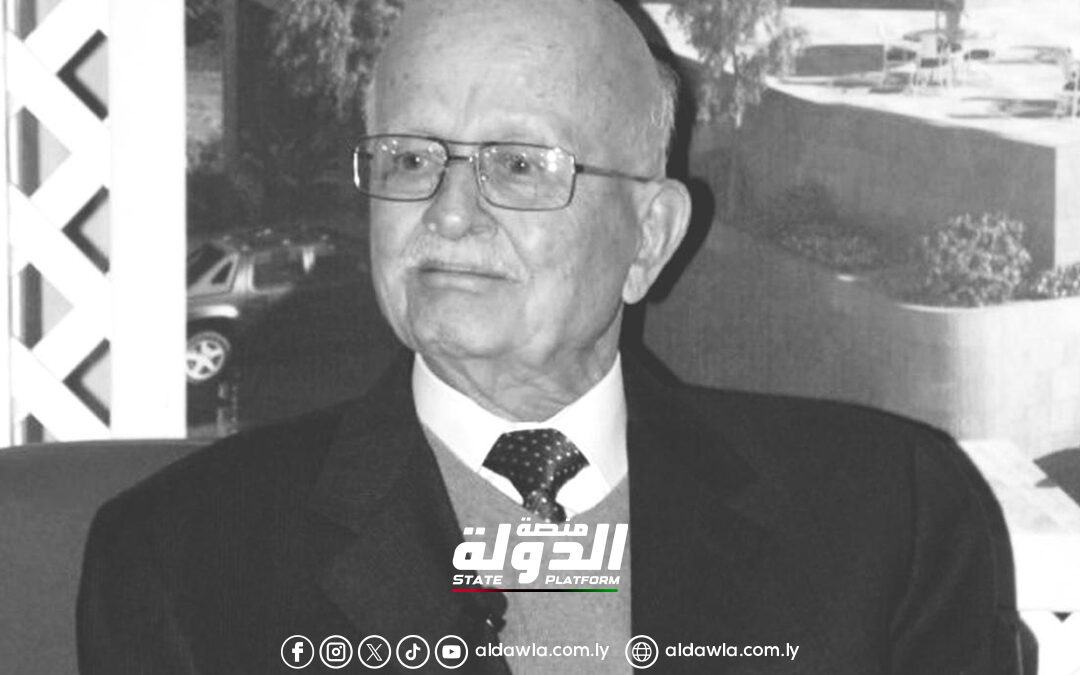

غيب الموت مساء الأحد قبل الماضي عالم النفس اللبناني دكتور مصطفى حجازي، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد مسيرة زاخرة بالتحليل النفسي والاجتماعي لبُنى تخلف الذهنية العربية.

عرف القارئ والمثقف العربي الراحل حجازي من خلال كتابه الصادر في يناير 2001، والمعنون بـ ” التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. وعُد الكتاب وقتها قفزة تحليلية جريئة؛ ربطت علم النفس بمشكلة كانت تحتكرها الدراسات الاقتصادية ألا وهي التخلف. فلم يجاري مصطفى حجازي موجة التكرار، التي كانت تسود الأوساط الثقافية عند الحديث عن التخلف، إذ لم يعزي الأمر فقط إلى: الفقر، حالة التغذية، الحالة الصحية، التعليم، ومتوسط الدخل الفردي؛ مثلما درج عليه حال من سبقوه إلى تحليل المشكلة. بل دخل لأرضيات جديدة، وتفرد بأطروحة سيسيولوجية مغايرة لما ذهب إليه الآخرون، فكان ثمرة ذلك كله كتابه ذائع الصيت المشار إليه بالأعلى.

ولادة التخلف ونموه:

لم ينكر حجازي تأثير ومساهمة الأوضاع المعيشية في ظهور مشكلة التخلف، لكنه ظل متمسكاً بأنها ليست وحدها من تقف وراء ذلك. تجلى له هذا من خلال ما أدركه من عور وعوز، في أطروحات التخلف التي كانت في مجملها تستند على رؤى غربية مما جعلها تجيء غريبةً عن البيئة العربية، ومشاكلها التي تتسم بخصوصية قد يغفلها أو لا ينتبه لها بُحاثاً لا ينتمون إليها عندما يتحدثون عنها.

إن شيوع الكتابات الاقتصادية حول موضوعة التخلف، وتمسكها بمعيار صارم “متوسط الدخل الفردي”؛ دفع حجازي لإطلاق عنان السيسيولوجيا لمجابهة الاقتصاديين واصرارهم على تناول المشكلة من منظور أحادي، فنبه البحاث لبديهية بسيطة: يحبو الطفل وفي فمه لهاية، قبل إمساك النقود بيده ومعرفة معناها!

فما معنى هذا؟

ببساطة شديدة: طرائق التربية والممارسات الواقعة على النشء، الذي سيكبر فيما بعد ويصير إنساناً منتجاً في مجتمع ما، هي أكبر المحددات في تغذية التخلف أو القطيعة معه؛ كونها سابقة على متوسط الدخل الذي طالما نودي ويُنادى به كمعيار لقياس تخلف البلدان والشعوب.

التشوه البنيوي

كثيراً ما أحتج حجازي في مواجهة أنصار الرأي الاقتصادي بأن هناك اقتصادات، لا يصح مقارنتها باقتصادات البلدان الصناعية، فهي ليست حقيقية بظهورها الذي كان مفاجئاً عقب اكتشاف الثروات البترولية؛ ما جعل مسارها – التطوري التاريخي – مشوه بنيوياً، وبذلك لم تعكس تلك الثروات المكتشفة التطور التدريجي المطلوب في البُنى الاقتصادية والاجتماعية والذي من شأنه أن يرتقي بها إلى مستوى التقدم الحاصل في البلدان الصناعية واقتصاداتها.

يشير حجازي إلى ذلك في الفصل الأول من الكتاب: “إن استخدام الثروات النفطية ما زال، في كثير من حالاته، وفي نسبة مهمة منه، من النوع المتخلف (الاستهلاك الدخلي للسلع المستوردة أو التوظيف في الخارج)”. صفحة 21.

وهو هنا، يطالب بعدم مقارنة تلك الدول البترولية العربية بغيرها على مستوى الاقتصاد، لأن اتخاذ مؤشر الدخل القومي وحده والاكتفاء به؛ هو أمر مضلل جداً.

ويضرب مثال على هذا: “فالدخل القومي قد يكون كبيراً، ولكن التغذية سيئة أو بالعكس”. صفحة 22 من الكتاب.

كما أن ما قد نسميه صناعة ليس هو التصنيع على أية حال! فالأولى متوجهة نحو انتاج السلع الاستهلاكية، بينما الثانية هي عملية مراكمة للإنتاج، وتطوير وتنويع لبرادايم الأفراد والجماعة؛ لينعكس كل ذلك في النهاية على مستوى التقدم والنمو.

النشاطات الطفيلية

يرى حجازي أن هناك تكامل لابد من توافره في قطاعات النشاط الاقتصادي الثلاثة، وهو ما يحدث في البلدان النامية والمتقدمة. فنمو أحد القطاعات يجب أن يتزامن مع بقية القطاعات، وهو ما يسميه ” تكامل دورة الإنتاج والتوزيع الداخلي”. فقطاع الإنتاج الأولي (معادن ومواد أولية)، مرتبط بالقطاع الثاني (صناعة الآلات والمواد الاستهلاكية)؛ وكلاهما يجب أن يتوازن ويتكامل مع القطاع الثالث (التجارة والخدمات). وباكتمال هذه الدورة للقطاعات الثلاث، يحدث التقدم على مستوى الاقتصاد. هذه الدورة مفقودة ومفككة لدى الدول المتخلفة واقتصاداتها. فما يزدهر في هذه الدول هما القطاعان الأول والثالث فقط! أما الثاني فهو عادةً مفقود. ومن هنا ينشأ ما يسميه حجازي “النشاطات الطفيلية”؛ أي ظهور شريحة من الناس تخلق من خلال ممارستها للارتزاق بطالة ظاهرة ومقنعة.

ارتزاق أم إنتاج؟

يفرق حجازي بين مفهومي “الارتزاق، والإنتاج” فيعتبر الأول تشويه لمفهوم العمل، وتبخيس لأهميته والتي لا تتحدد إلا من خلال الإنتاج. ويدفع الارتزاق من وجهة نظره الناس نحو الزلفة والتمسح بالأقدام، نظراً لأن النقود المكتسبة بلا عمل عظيمة جداً، والمهن التي تسمح بالكسب السريع تتمتع بجاذبية كبيرة، ما يجعل قطاع الخدمات يتضخم على حساب قطاع الإنتاج، وبذلك يزدهر النشاط الطفيلي. فمن خلال البطالة المقنعة – المتمثلة في زيادة عدد الموظفين أو العاملين – في مهمات لا تحتاج إلى كل تلك الأعداد، ينفتح الطريق أمام الوساطة والاستلزام بدلاً من أهمية الكفاءة كمعيار للتوظيف.

الديناميات النفسية للتخلف

بعد تناوله لعوامل التخلف الاقتصادية، يمهد لنا حجازي الدخول إلى ميدانه (سيكولوجيا القهر) فيُعرف التخلف بأنه “نمط من الوجود له خرافاته وأساطيره ومعاييره التي تحدد للإنسان موقعه، ونظرته إلى نفسه، وإلى الهدف من حياته، وأسلوب انتمائه ونشاطه ضمن مختلف الجماعات، وكذلك أسلوب علاقاته على تنوعها. إنه موقف من العالم المادي وظواهره ومؤثراته، وموقف من البُنى الاجتماعية وأنماط العلاقات السائدة فيها”. صفحة 33.

أوليات دفاعية

يصف لنا حجازي – النتيجة المتولدة عن إكراهات التسلط، والقهر: “إنسان مقهور”. وهذا الإنسان، هو بنيان المشكلة ومعولها، والذي سيصير فيما بعد تعقيداً بنيوياً يعكس تراكمات التخلف في مجتمع ما. وخلال صراعه الدائر مع عالمي الضرورة والتسلط، يوطد الإنسان المقهور علاقة قوية بالقهر النفسي؛ مما يفرض عليه المرور بمراحل عدة، أولها: القهر والرضوخ؛ وتتمثل هذه المرحلة في معاناته مع عُقد (النقص، والعار، واضطراب الديمومة). وثانيهما مرحلة الاضطهاد، قبل أن يصل إلى مرحلة التمرد على واقعه؛ واقع التخلف المفروض ومجابهته. وهنا، يصل الإنسان المقهور إلى نقطة مفصلية، بحيث يجد نفسه بين خيارين: مجابهة ذلك الواقع من خلال العنف سواء أكان رمزياً أو جسدياً، أو النكوص إلى التماهي معه، وولوج عالم القدرية بحثاً عن عزاء نفسي في عالم الضرورة؛ للاستنجاد به ليحميه من عالم القهر التسلطي المفروض عليه.

المصادر المشار إليها:

التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، الطبعة العاشرة، الناشر: المركز الثقافي العربي.